補完資料

- 附図-1

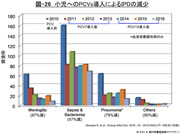

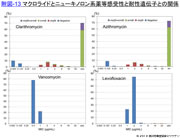

- 米国と日本における肺炎球菌結合型ワクチンの導入状況

わが国においても,小児に対する肺炎球菌ワクチン接種はPCV7からPCV13へと切り替えられて5年が経過した。PCV7の導入期間の3年間も含めると,小児肺炎球菌感染症の発症予防に対するPCVsの評価は明確になってきており,その評価は諸外国から報告されているデータと矛盾するところはないといえる。

他方,急激に人口が増加している65歳以上の成人層に対しては,わが国ではPPSV23の5歳刻みという変則的な定期接種(公的助成)にとどまっている。ワクチン接種による直接的予防効果と間接的予防効果とを明確にするには,大規模な比較臨床試験が必要となるが,倫理上の問題もあってその実施には相当な困難を伴い,どこの国でもそれが実施可能な訳ではない。日本では恐らくさらに困難なことのように思える。これらの事情を勘案し,わが国において成人に対する今後のより良い肺炎球菌ワクチン行政を考える上で,参考となるような成績を補完資料として収載しておくことにした。

附図-1には米国と日本における結合型ワクチンの導入状況を簡略化して示す。米国ではACIP(Advisory Committee on Immunization Practices)が年3回開催され,それを受けてワクチン行政が行われている。治療に高額な医療費を要する米国では,ワクチンが有効であるとのエビデンスが示されると,速やかに医療行政に反映される仕組みになっている。残念ながら,医療アクセスのよい日本では,医療の受益者側にも予防に対する消極さが長く続いてきたことは否めない。しかし近年,ようやくにしてその認識が変わりつつあるようにも感ずる。

1. 米国PCV13導入後のIPDの変化

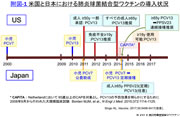

- 附図-2

- 米国と日本における肺炎球菌結合型ワクチンの導入状況

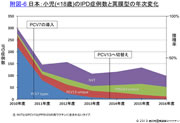

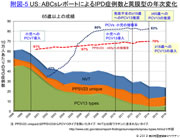

米国において小児のワクチンスケジュールにPCV13が導入されたのは2010年7月,成人にPCV13が本格的に導入されたのは2014年8月である。したがって,2013年までのデータ解析である附図-2は,小児へのPCV13導入が各年齢層に及ぼした影響を見ていることになる。2Aには小児へのPCV13導入前後の各年齢層におけるIPDの発症数の変化,そして2Bには主たるIPDごとの発症数の変化を示している。この成績はCDC傘下の10州をカバーするABCs サーベイランス(Active Bacterial Core Surveillance)に基づいている。2000年から小児に接種されてきたPCV7の予防効果で,小児の発症数は全体の15%と激減しているが,PCV13へ切り替えられたことによってIPD発症数はさらに減少したことが示されている。

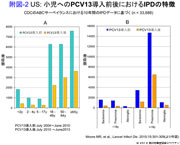

- 附図-3

- US: 小児へのPCV13導入前後のIPD/肺炎の入院率の変化

- 附図-4

- US:ABCsレポートによるIPD症例数と莢膜型の年次変化

- 附図-5

- US:ABCsレポートによるIPD症例数と莢膜型の年次変化

他方,注目されるのは,18歳以上の成人におけるIPDの発症数の変化である。すべての年齢層において50%以上減少し,菌血症を伴う肺炎,菌血症,化膿性髄膜炎等のIPDも半減している。これらの成績は,小児においてPCV13に切り替えられた後も,成人年齢層のIPD発症を間接的に予防していることを再確認させる成績となっている(Moore MR, et al., Lancet Infect Dis. 2015 ; 15 : 301-309)。この集計対象となったIPDのバックグランドをみると,基礎疾患保持率は小児が17~20%,成人が73~76%,入院となった割合は小児が63~71%,成人が93~95%,死亡割合は小児が2~3%,成人が12%と報告されている。

附図-3には小児へのPCV13導入前後でのIPDと非侵襲性の肺炎球菌性肺炎例の10万人あたりの年間入院数の変化を2歳未満,2~4歳,65歳以上に層別して示す。2歳未満ではIPD発症の入院は56%減少,非侵襲性肺炎のそれも32%減少している。これに対し,65歳以上ではIPDによる入院は29%,肺炎のそれは32%減少していた。

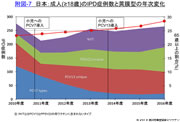

ABCs サーベイランスのデータの中から,10万人あたりのIPD発症数と分離された肺炎球菌のワクチンタイプ別にみた経年的変化について附図-4に5歳未満児,附図-5に65歳以上における成績を示す。5歳未満児ではPCV7の接種によるIPD発症数の激減は明白であり,またPCV13切り替え後のワクチン効果も明らかである。

一方,米国では65歳以上へのPPSV23の接種は2000年に始まっているが,その接種率は60%台で今日まで推移してきている。65歳以上へのPCV13の接種が始まったのは2014年以降,そして2014年秋には「PCV13とPPSV23の連続接種が推奨」されている。図をみると成人においてもPCV13タイプのIPDは暫時減少していることは明らかで,小児でPCV7からPCV13タイプに切り替えるとさらに減少し,PCV13タイプによる発症数は10万人あたり5人程度へと減少している。しかし,PCV13タイプを除いたPPSV23タイプ(11タイプ)とNVTによる発症数は10万人あたり20~25人で推移し,変動はみられていない。これらを比率換算すると,PPSV23とNVTの割合が相対的に高くなっていることになる。

わが国においても先の図-26(Ⅳ. 疫学解析からみた症例の特徴ページ参照)に示したように,小児へのPCVs導入後にはIPDの明らかな減少を認めているものの,10万人あたりの正確な発症数が算出できない事情がある。しかし比較のために図の縦軸をIPD症例数としてワクチンタイプ別の経年的推移を示すと,小児では附図-6,成人では附図-7のようになる。小児ではPCVsの効果が明らかであることはこの図にも示されている。他方,成人に対する間接予防効果については,65歳以上の年齢層が毎年増加しているため,その分当然のことながら発症例も増加することになり,私達の手法では正確な推移を算出することができない。そのことを承知の上で図をみると,PCVsに含まれるタイプ,特にPCV7タイプの肺炎球菌によるIPDは確実に減少していることが明らかである。

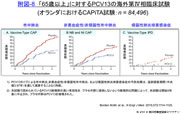

2. PCV13とプラセボ接種による無作為二重盲検比較試験

前述したように,ワクチンの正確な評価には大規模な比較試験が必要であり,その発症予防効果を解析するには長期間の追跡調査を伴う。そのようなこともあり,PCV13の65歳以上の成人に対する無作為二重盲検比較試験(第Ⅳ相試験)は,FDAが事前に合意した厳格なプロトコールに従い,オランダにて成人84,496例を対象として実施された。この大規模臨床試験はCAPiTA (Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults)と呼ばれ,2008年9月から約16ヶ月の間に,無作為割付けによってPCV13接種群とプラセボ群の2群に分けて接種が行われた。その後5年間にわたる追跡調査が行われ,PCV13に含まれる莢膜型の肺炎球菌による市中肺炎およびIPD発症の予防効果が解析されたのである。

- 附図-8

- 「65歳以上」に対するPCV13の海外第Ⅳ相臨床試験(オランダにおけるCAPiTA試験:n = 84,496)

その成績は附図-8に示したが,この比較試験によって世界で初めて65歳以上の一般成人における肺炎球菌による市中肺炎に対するPCV13の予防効果が明らかにされた。さらなる詳細な解析により,PCV13タイプによる市中肺炎,非菌血症性/非侵襲性市中肺炎,および侵襲性肺炎球菌感染症に分けてもそれぞれの発症予防効果を認め,追跡調査期間(中央値3.97年)を通じて効果は減衰することなく持続していることが明らかにされた。最終的には,本試験で認められたPCV13接種群の高い有効性をプラセボ群に提供しないという倫理的な問題によって,本試験は開始5年後に中止されプラセボ群にもPCV13の接種が行われている。

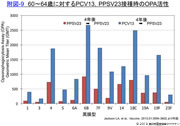

3. OPA活性

- 附図-9

- 60~64歳に対するPCV13,PPSV23接種時のOPA活性

附図-9には60~64歳を対象として,PPSV23を接種した約4年後に再度PPSV23を接種した群と,PCV13接種後の約4年後にPPSV23を接種した群についてそれぞれ6ヶ月後におけるOPA (Opsonophagocytosis Assay)/Geometric Mean Titer(GMT)活性を測定した成績である。PCV13に含まれる莢膜型すべてにおいて,PCV13を先に接種した場合にOPA活性が有意に高まっていることが示されている。

4. 米国における成人に対する肺炎球菌ワクチンの推奨

- 附図-10

- US:≥65歳以上に対する肺炎球菌ワクチン接種"

10万人あたりのIPD発症数の推移,莢膜型の変化,肺炎を対象とした比較試験などのエビデンスに基づき,2015年にACIPによって推奨された成人に対する肺炎球菌ワクチン接種の概要を附図-10に示す。肺炎球菌ワクチン接種の推奨は基本的に65歳以上を対象としているが,抗体獲得様式の異なる2種のワクチン接種を推奨しているものの,特にワクチン未接種者には免疫原性の高いPCV13から接種スタートとしている点が重要である。65歳以上であってもPPSV23の既接種者は1年以上空けてPCV13の接種を推奨している。また,65歳未満でPPSV23の接種歴があり,現在65歳以上の場合には,先ずPCV13を接種,それから1年以上経過後,かつ直近のPPSV23接種から5年以上経過した後にPPSV23の追加接種を行うことが推奨されている。

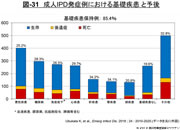

- 図-31

- 成人IPD発症例における基礎疾患と予後

なお,その他の国における成人に対するPCV13の推奨をみると,2018年現在,年齢+リスク者+ハイリスク者を対象としているのは約30か国,リスク者+ハイリスク者対象が約10か国となっている。この場合のリスク者とは慢性心疾患,慢性肺疾患,慢性の肝疾患,糖尿病,アルコール依存症者,ハイリスク者とはHIV,無脾症,人工内耳,髄液瘻孔,臓器移植,骨髄移植,鎌状赤血球病,先天性・後天性免疫不全,血液がん,免疫抑制療法等を受けている者を含むとされる。図-31にわが国における著者らの成績を示したように,成人IPDの85%はこれらのリスク保持者であることを考えることが重要であろう。

5. 日本での成人呼吸器疾患における肺炎球菌の割合

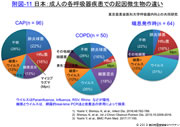

- 附図-11

- 日本:成人の各呼吸器疾患での起因微生物の違い

わが国においても,成人肺炎例における原因菌としての肺炎球菌の割合については,いくつかの比較的規模の大きい研究が既に行われている。しかし,ウイルス検索も含めて網羅的に原因微生物を調べた成績は少ない。附図-11には東京慈恵会医科大学呼吸器内科(桑野 和善 教授)との共同研究により,著者らが市中型感染症を想定して,細菌と呼吸器系ウイルスとを網羅的に検索できるよう構築したreal-time PCR法(Morozumi M, et al., J Clin Microbiol. 2006; 44 : 1440-1446. Hamano-Hasegawa K, et al., J Infect Chemother. 2008 ; 14 : 424-432)と培養法とを併用し,臨床症状と併せて原因菌を確定した成績である。

市中型肺炎では肺炎球菌が38%とその割合が最も高く,COPDの悪化時には24%,喘息発作時には10%程度である。COPDや喘息発作時にはウイルス関与の割合が高い。

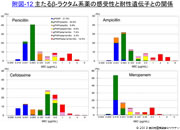

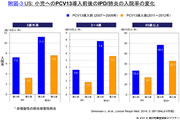

6. 抗菌薬感受性

最後に,肺炎球菌感染症の治療に用いられる抗菌薬について, 2014~2017年のIPD由来1,229株の正確な感受性と遺伝子変異との関係を附図-12と附図-13に示しておく。β-ラクタム系薬の場合,近年gPRSPが激減してきているため化膿性髄膜炎を除いて肺炎や敗血症であれば薬剤が無効であるような症例は非常に少なくなっていると思われる。特に成人例においてはムコイド型の莢膜3型でgPISP(pbp2x)の割合が高い。このタイプに感受性が最も優れるのはパニペネムで,メロペネムよりも試験管2管は確実に優れている。セフトリアキソンはセフォタキシムとほぼ同じである。なお,化膿性髄膜炎の治療においては,髄液への薬剤移行濃度と殺菌性に優れていることが重要である。

マクロライド系薬については,クラリスロマイシンやアジスロマイシンには70%の株が高度耐性遺伝子(ermB)を保持している。その他バンコマイシンには耐性菌は認められないが感受性は0.5~1μg/mLと必ずしも優れているわけではないものの,組織移行性を配慮する際には適応となる。レボフロキサシンも同様であるが,キノロン薬の標的であるDNAジャイレースとトポイソメラーゼIVをそれぞれコードする遺伝子に変異が挿入された耐性菌が1%程既に見いだされている。