Ⅰ.はじめに

1. プロローグ

1) 1本のペニシリン注射薬の威力

ペニシリンは1928年,英国の細菌学者Sir Alexander Flemingによってシャーレの中で黄色ブドウ球菌の発育を阻止している青かびの偶然の発見から見いだされた最初の抗生物質である。10年以上を経た1941年,生理学者のHoward Walter Florey(Baron Florey)と,生化学者のErnst Boris Chainらが安定したペニシリンを得ることに成功し,1944年にその大量生産が開始された。この業績により3名が1945年にノーベル医学・生理学賞を受賞したことはよく知られたことである。

この時期はちょうど第二次世界大戦の真っただ中であったが,ペニシリンに関する研究は密かに日本へ持ち込まれた論文を元に,日本の細菌学者によって戦争終結前の1944年(昭和19年),日本語で“碧素”と名付けられた国産のペニシリンが作られている。軍の医薬品としての重要度が高かったことは疑いようもないが,論文を元に瞬く間に使用できる抗菌薬開発まで展開した当時の細菌学者達の頭脳明晰さには驚愕する(角田房子著 碧素・日本ペニシリン物語,新潮社,1978年)。

- 図-1

- 日本経済新聞2017年4月4日「私の履歴書」抜粋

戦後になると,青かびの大量培養によってペニシリンの母核である6アミノペニシラン酸(6-APA)を抽出するための発酵技術が必要であったことから,日本では発酵技術を持つ企業でその後の抗菌薬開発が盛んになることに結びついた。当時の碧素のアンプルをみると明らかな茶色で,その力価も低いものであったというが,このようなものが闇で購入することができたのであろう。

70歳以下の方々には到底考えられない戦後の混乱した時代背景を想像しつつ,図-1に示す文を読んでいただきたい。たった1本のペニシリンで救命し得ており,往時の肺炎球菌感染症とペニシリンの威力との関係がよく理解できる。

2) 急激な経過をたどる高齢者の肺炎

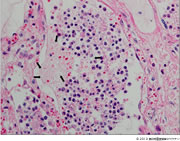

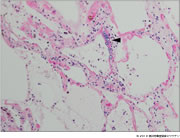

- 図-2A

- 成人肺炎球菌性肺炎による死亡例の剖検右肺

図-2Aには,2011年2月,78歳で肺炎により死亡された杏林大学医学部(元)医学部長,第一内科学名誉教授 (故)小林 宏行 先生の剖検時の肺所見を示す。生前「自分に何かあったら必ず剖検して社会の役に立てるように」とお話されていたとのことである。医師であるご子息(小林 治 教授)が肺炎球菌の研究に役立ててくださいと「既往歴,現病歴,病理所見」のすべてのデータを「生方」あてにお送りいただいていたものである。その貴重なデータを公表する機会がないまま経過していたが,この冊子をまとめるにあって現在の成人肺炎球菌感染症を理解する上で大変貴重な資料と考え,お送りいただいた膨大なデータの中からいくつかをピックアップして提示した次第である。

要点のみ記すと,症例は重喫煙歴(20本/日×50年)があり、既往歴として2007年から心房細動を治療されておられた。2010年8月,胸部単純X線にて右上肺野に「すりガラス陰影」を指摘され,同年11月プレドニゾロン60mg投与が開始された。2011年1月間質性肺炎が再燃しプレドニゾロンが再開されたが奏効せず,翌2月アザチオプリン100mgを併用するも糖尿病を併発。2月18日の早朝,自宅洗面所で倒れているところをご家族が発見,すぐに総合病院に救急搬送されたが1時間後には死亡されたとのことである。

剖検は翌日に行われているが,その際の肺標本をみると,大葉性の肺炎(図-2A)が認められる。これらの組織標本にH.E.染色を施し観察すると,気腔内を埋めるように炎症細胞の浸潤を認める(図-2B 弱拡大)。強拡大では肺胞腔内に充満した好中球やマクロファージの周囲にカプセルを持った双球菌が多数認められている(図-2C 強拡大 矢印)。病理診断では「間質性肺炎+肺胞性(細菌性肺炎)+心肥大」と記載されている。

劇症型ともいえる急激な経過をたどった典型的な肺炎球菌感染症と推測されるが,一部に肺胞上皮の多核巨細胞化(図-2D 強拡大 矢頭)がみられ,RSV等のウイルス混合感染が疑われた。

残念ながら菌株が保存されておらず,莢膜型などの解析がなされていない。

※本症例の提示は,杏林大学保健学部臨床検査技術学科 教授・

同大医学部付属病院 病院管理部 副部長の小林 治 先生ならびに同大医学部病理学教室の菅間 博 教授のご厚意による。

3) 抗菌薬からワクチンシフトへの社会的背景

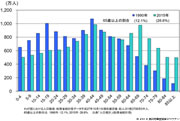

- 図-3

- 日本における人口動態の急速な変化

さて,図-3にはわが国における年齢層別人口動態を総務省統計局「人口推計」の中から1990年と2015年の比較を示す。OECD加盟国の中でも最も急速に少子・超高齢化が進行しているわが国であるが,2018年には出生数が92万1000人と100万を下回ったのに対し,65歳以上の人口は全人口の28%に達していると推定されている。

高齢者層における問題は生活習慣病等を含むさまざまな基礎疾患を抱える人達の割合が急速に高まっていることにある。まさに感染症に対するリスクファクターを保持する人達の増加である。感染症予防のためには若い時から正しい生活習慣を身に着けることに対する啓発活動が最も重要であることは異論のないところである。また感染症の発症予防には個人としてもまた集団としてもワクチンのあるものは先ず「ワクチン接種」が理想である。医療経済上からも必須であることは明白で,その行政施策が急務となっている。

他方,経済活動のグローバル化に伴う激しい人々の往来,インバウンドによる観光人口の著しい増加,そして海外労働者の受け入れ政策等にまつわる問題が控えている。呼吸器感染症の起炎微生物 (細菌,ウイルス)はヒトを介して急激な伝播と拡散を繰り返すからである。その他に寄生虫を含む腸管感染症の起炎微生物の問題等も内在している。

このような細菌において薬剤耐性化が問題視されている一方で,製薬企業における抗菌薬の開発意欲は近年急速に低下している。

2. ペニシリン耐性肺炎球菌の出現

1) 欧米 (図-4)

- 図-4

- 欧米と日本の肺炎球菌研究の比較

1977年南アフリカのダーバンにおいて,ペニシリン感受性が非常に優れていた肺炎球菌に最小発育阻止濃度 (minimum inhibitory concentration; MIC)が4 µg/mLと感受性が明らかに低下したペニシリン耐性肺炎球菌 (penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae; PRSP)が化膿性髄膜炎3例と敗血症2例から分離され,髄膜炎例は全員死亡という衝撃的な事実が報告され注目を浴びた。その時の起炎菌の莢膜型(血清型;serotype)は19Aであった(Appelbaum PC, et al, Lancet 1977;ii:995-997)。その後ほどなくしてスペインでPRSPの分離頻度が高まり,次第にフランスから他のEU諸国へと拡散していった。また,南米諸国や東南アジアでも1980年代の後半にはPRSPが分離されつつあった。

呼吸器感染症の最も重要な細菌における耐性菌の出現は,ペニシリンを第一選択薬とする欧米では大問題となり,いくつかの国で国家的規模の継続的サーベイランスが行われるようになった。これらの研究を通じて集積された莢膜型別の成績が今日のワクチン開発の基盤となっている。特に,1980年代から実施されてきた米国CDCの26州54病院参加のpneumococcal surveillance による10万人あたりの罹患率の推移はワクチン効果を評価する上で必須のデータである。

2) 日本

日本では同時期,大規模な肺炎球菌のサーベイランス組織はなく, (旧)国立予防衛生研究所の福見 秀雄先生(当時 研究所長)を中心に行われた研究が唯一のものである。しかし,収集株の莢膜型別の解析は,型別用抗血清が入手できなかったためか菌株が米国へ送られ実施されている。

それでは,日本ではいつ頃から耐性菌が分離され始めたのであろうか? 私達が検査材料から分離された肺炎球菌を凍結乾燥によって保存し始めたのは1970年代後半から1980年のことで,それら60株について後日分子レベルで耐性の有無を調べたが,その中には遺伝子変異株は認められていない。主たる莢膜型は6,15,18,19,23であった。

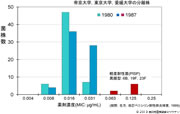

- 図-5

- PBP遺伝子変異を持つ軽度耐性肺炎球菌の出現時期

私達がペニシリン感受性の低下した肺炎球菌による化膿性髄膜炎例を初めて経験し報告したのは1988年のことである(有益 修他,感染症誌 1988;62:682-683)。1987年前後に東京大学医学部附属病院・中央検査部で分離された肺炎球菌にも,図-5に示すように既に遺伝子変異を持つ軽度耐性肺炎球菌が存在していた。それらの莢膜型は6B,19F,23Fであり,これらがわが国に次第に拡散したPRSPの起源と推定している。

3. 「耐性肺炎球菌研究会(PRSP研究会)」の組織化

1) 世界と対等のサーベイランス研究を目指して

私達が全国規模の「耐性肺炎球菌研究会:PRSP研究会」を組織した経緯は,先述したように軽度耐性肺炎球菌(penicillin-intermediate Streptococcus pneumoniae: PISP)による小児化膿性髄膜炎を日本で初めて経験したことに始まっているが,本来このような報告には正確な薬剤感受性成績のみならず,病原性に関わる菌の血清型の記載が必須であった。莢膜は肺炎球菌において最も重要な病原因子で,その病原性を維持するために莢膜遺伝子を変化させてヒト白血球の貪食から逃れることができるように菌は進化してきている。そのために莢膜は多様性に富んでいるのである。

- 図-6

- 大規模疫学の必要性:PRSP研究会による活動

研究会は全国48医療機関に在職する検査技師の方々の協力で1993年から開始された(図-6)。そして3年間で小児と成人由来の4,255株を収集した。それらの中には髄液由来75株と血液由来95株も含まれていた。すべての菌株に対し,デンマークの血清研究所(Statens Serum Institut: SSI)から抗血清を輸入し, 1株ずつ光学顕微鏡下で莢膜の膨化反応の有無を観察した。少なく見積もっても総計9万プレパラートを観察したことになる。ここには詳述しないが,この解析によって米国や南アフリカのなどで優位とされる血清型と,わが国の分離株ではかなり異なる莢膜型もあることが明らかにされたのである。

この研究会はその後,常在細菌を否定できない喀痰や上咽頭ぬぐい液、耳漏等を除いた無菌検査材料由来株にのみに限定した「侵襲性肺炎球菌感染症全国サーベイランス」へと発展させた。

2) 血清型と耐性菌の正確な関連付け

疫学研究に先立ち,私達は基礎研究として遺伝子レベルでの耐性メカニズムの解析を行った。そして,耐性化には少なくとも3種の細胞壁合成酵素,すなわちpenicillin-binding protein (PBP)の変異が関わることを見いだした。このPBP変化による耐性化は,肺炎球菌やインフルエンザ菌のように「呼吸器系に棲息する細菌に共通」するメカニズムである。つまり,菌の生存に必須の酵素を自らの生存に差支えない程度に微妙に変化させ,PBPへのβ-ラクタム系薬の結合飽和濃度を髄液や組織濃度よりも高めることによって生き延びるという耐性化の本質である。この微妙な変化がβ-ラクタマーゼを産生し,高濃度下でも生き延びることができる腸管系に棲息する菌とは決定的に異なるところである(Ubukata K et al, J Infect Chemother. 2003;9:285-291)。

微妙な変化による耐性化ということに加え,耐性遺伝子レベルの解析が必要と気づいたのは,本菌が自己融解酵素産生菌で薬剤感受性測定が検査室によって非常にばらついていることもあった。検査室から臨床へ報告される結果が常に正しいとは限らないという現実的な問題である。

PBPをコードする遺伝子の変異と感受性との関連については別項に記すが,これらのデータ解析方法を確立したことにより,欧米から10年は確実に遅れていた肺炎球菌研究が同等レベルになったと感じている。

ちなみに,基礎と臨床の両面から解析したPRSP研究会の成績は,単行本としてその成果がまとめられている。