Ⅲ. 収集菌株の疫学

1. 肺炎球菌ワクチンの導入状況 (表-1)

- 表-1

- わが国における肺炎球菌ワクチンの導入状況

わが国における小児への肺炎球菌ワクチンの導入は,2010年11月26日の「厚生労働省健康局・医薬食品局通知」による「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」による5歳未満児に対する「公費助成」から本格的にスタートした。定期接種にはならなかったものの期待が大きく,その接種率は急速に高まり,開始2年後には対象児の95%以上が接種を受けたと推定されている。その後,PCV7は2013年に定期接種に組み込まれ,同年暮にPCV13へ切り替えられて今日に至っている。その接種率は90%以上に維持されてきている。

他方,成人に対する肺炎球菌ワクチンの導入は,PPSV23が65歳以上と60~65歳未満のハイリスク者に対し2014年10月に変則的な定期接種(B類疾病)の形で「時限経過措置」つきで導入された。しかし,その接種率は対象者の40~50%前後で推移している。その間にPCV13が成人に対しても接種可能になったものの「任意接種」であり,その接種率は極めて低いままである。

このように複雑な経過をたどったワクチン行政と接種状況を反映する正確な疫学解析は極めて難しい。ワクチンの効果と影響を正しく判断するには,ワクチン導入前の同規模の疫学が基準として必須である。私達はPCV7導入前から全国規模の疫学解析を実施してきたこともあり,PCV7導入直前の2010年度を「I期:ワクチン導入前」基準として,2011~2013年度までの3年間を「II期:PCV7導入後」,そして2014~2016年度の3年間を「III期:PCV13導入後」として侵襲性肺炎球菌感染症由来株を多面的に解析してきた。

2. 侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)

1) 菌株送付を受けた医療機関と受診科

- 図-14

- IPD由来肺炎球菌の送付を受けた医療機関の内訳

図-14には7年間に侵襲性肺炎球菌感染症(invasive pneumococcal disease: IPD)由来の肺炎球菌の送付を受けた医療機関の内訳を示す。血液,胸水,髄液,関節液等本来無菌的な検査材料から分離された総計2,856株の肺炎球菌が収集されたが,最も多く送られてきた医療機関は検査部を持つ財団系病院(労災病院,共済病院等)からで全体の37%,次いで各地の市民病院クラスが25%弱を占めていた。次いで多かったのは私立医科大学附属病院である。IPDを診る機会が多いのは地域医療を担う中核病院が圧倒的に多いこと,「肺炎球菌感染症は市中型の急性感染症である」ことを如実に反映している。

- 図-15

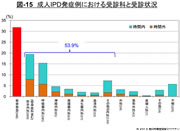

- 成人IPD発症例における受診科と受診状況

小児を除いて成人発症例が最初に受診した臨床科をみると,図-15に示すように救命救急が32%と圧倒的に多い。これに対し内科系臨床科受診例は53.9%であるが,その1/3が時間外受診となっており,発症後の臨床経過は急激に悪化していることを推定させる。回収されたアンケートからは,受診科によって肺炎球菌感染症に対する重症度のイメージがかなり異なっている印象を受けた。

2) 年齢分布

- 図-16

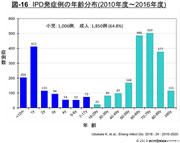

- IPD発症例の年齢分布(2010年度~2016年度)

図-16には年齢別のIPD症例数の分布を示す。小児に比して成人の割合が64.8%と小児よりも明らかに多くなっている。ここには示さなかったが,2006年前後には小児と成人例はほぼ同数であったので,近年成人の割合が高くなってきているといえる。

小児では1歳にピークがあり1歳以下が60.6%を占めている。成人では60歳以上が80.1%を占め,年齢の中央値は71歳である。

後述するように,小児ではPCV7,PCV13導入によりIPDは明らかに減少しているが,成人では戦後のベビーブーマー世代が65歳以上となった人口増加も加わり,むしろ増加しているようにみえる。成人層の肺炎球菌感染症をいかにコントロールしていくかが喫緊の課題であるといえる。なおPCV7とPCV13の両者を指す場合には以後PCVsと省略する。

3) 年齢と疾患

- 図-17

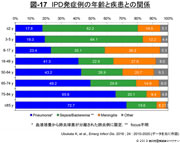

- IPD発症例の年齢と疾患との関係

年齢層の違いによってIPDの疾患が異なるのか否かをみた成績を図-17に示す。PCVsが接種されている5歳以下の小児ではその60%は敗血症あるいは菌血症であり、化膿性髄膜炎は15%以下であることが注目された。

それに対し18歳以上の成人ではどの年齢層でも敗血症/菌血症は20~30%前後とほぼ一定で,年齢が高くなるほど肺炎例(血液培養で菌が分離された症例のみ)の割合が増え,75歳以上では実に65%が肺炎例となっている。

成人化膿性髄膜炎例の割合は若年層から64歳までが有意に多いことが特徴である。

4) 年齢と予後

- 図-18

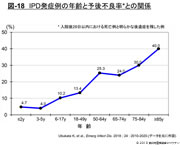

- IPD発症例の年齢と予後不良率との関係

図-18は年齢層別に集計したIPD例の予後不良率の成績である。入院後28日以内の死亡例と明らかな後遺症を残した例を含めた割合である。小児では菌血症の割合が高いためか予後不良率は4%程度と低いものの,年齢層が高くなるに従いその割合が高くなっていることが注目される。60代から80代にかけての予後不良率はおおよそ25~30%,4人に1人は予後不良ということになる。

3. 莢膜型および耐性菌の変化

1) 結合型ワクチン(PCVs)導入と莢膜型の変化

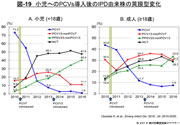

- 図-19

- 小児へのPCVs導入後のIPD由来株の莢膜型変化

小児へのPCV7導入前,PCV7導入後,PCV13切り替え後の7年間にわたる解析を年度単位で小児由来株と成人由来株とに分け,さらにi) PCV7に含まれる血清型(PCV7タイプ)株,ii) PCV7タイプを除いてPCV13に含まれる血清型(PCV13タイプ)株,iii) PCV13タイプを除いてPPSV23に含まれる血清型(PPSV23タイプ)株,iv)いずれのワクチンにも含まれない血清型(non-vaccine type: NVT)株とに識別し,その経年的推移を比較した。その成績は図-19に示す。

a) 小児由来株(A):

PCV7の導入により当該タイプは導入前の2010年度の73.3%から2013年度には7.4%へと激減した。PCV7導入翌年(2011年度)のワクチン接種率は40~50%と推定されているが,それでも20%の減少がみられている。PCV13に切り替えられると,それらに追加された血清型も半減している。その一方,PPSV23タイプの割合は増加傾向にあり, このタイプとNVTとでIPD由来株の90%を占めている。近年依頼される小児由来の肺炎球菌の大多数はこれらのタイプである。

b) 成人由来株(B):

小児へのPCV7導入3年(2013年度)後,成人でもPCV7タイプは43.6%から11.7%へと激減していることが注目された。すなわち小児と成人全体でみた場合の集団免疫効果(herd immunity)と呼ばれる現象である。小児の鼻咽頭にコロナイズして定着したPCV7タイプの肺炎球菌がワクチン接種によって粘膜免疫も獲得されて次第に減少し,集団環境中のPCV7タイプの肺炎球菌が減少した波及効果と解釈される。その後PCV13タイプがやや増加傾向を示したが, 小児へのPCV13の導入によってやはり漸減している。

これに対しPPSV23タイプは,その接種率が約40%と報告されているが,近年このタイプは増加傾向にあり,今後の動向が注目される。なお,前述したワクチン製造方法による免疫誘導の違いからも判るようにPPSV23には集団免疫効果はない。

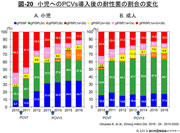

2) PCVs導入と耐性菌の変化

- 図-20

- 小児へのPCVs導入後の耐性菌の割合の変化

PCVsの小児への導入によってIPD由来株は著しく変化したことは明らかである。それではワクチン導入前には分離株の半数がgPRSPであり治療上の大問題であった耐性菌の割合はどのように変化したのであろうか? 先にも記したように遺伝子解析を行ったデータで比較することが最も正確である。図-20にはPCR法でpbp遺伝子解析した耐性菌の推移を示す。ワクチン導入による血清型の劇的変化と並行して耐性菌も激減している。

a) 小児由来株(A):

PCV7の接種率が90%を上回った2012年度には遺伝子学的(genotype:g)にみたgPRSPの割合は2010年度と比較すると半減し,gPSSPとgPISP(pbp2x)の割合が増加している。そして,PCV13への切り替え後には,gPRSPはさらに11.2%とへと減少し,gPSSPとgPISP(pbp2b)の割合が増加している。この成績は血清型と遺伝子学的耐性菌が密接に関連していることを意味しているが,そのことに関しては次項で詳述する。

b) 成人由来株(B):

成人における耐性菌の割合の変化をみると,gPRSPは2010年度の32.4%から2013年度には18.4%へと明らかに減少した。そしてその減少分はgPISP(pbp2x)が増加している。小児へのワクチンがPCV13に切り替えられた2014年度以降もgPRSPは減少し,2016年度にはわずか15.5%となっている。しかしgPSSPとgPISPタイプを含めた割合にはほとんど変化がみられない。このようにgPISP(pbp2x)が持続して分離株の半数を占めているのは,ムコイド型を呈する血清型3型株が多数を占めているためである。オレンジで示すgPISP(pbp2b)の割合は小児と同様に2015年度頃から増加してきているが,この耐性遺伝子タイプはペニシリン系薬を繁用する欧米において早くから分離されていたタイプで血清型12Fである。

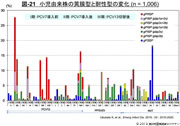

3) 莢膜型と耐性菌の関係

a) 小児由来株:

- 図-21

- 小児由来株の莢膜型と耐性型の変化

(n = 1,006)

小児へのPCVs導入時期に合わせて,I期(導入前),II期(PCV7導入後),III期(PCV13導入後)に分け,各血清型と耐性菌の推移とを解析した成績は図-21に示す。

PCV7導入前に分離株の半数を占めていたgPRSPは血清型6B,14,19F,そして23Fで優位であったが,PCV7導入とともにその割合は激減し,今やほとんど分離されていない。PCV13で追加された6タイプのうちの19Aも明らかに減少している。一方,ワクチンに含まれない血清型の動向をみると, 12F,15B,22F, 33F, 15A, 24の6タイプは急速な増加傾向にある。またgPRSPが含まれる15Aと35Bの動向にも今後注意が必要である。

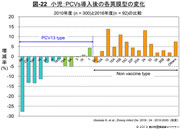

- 図-22

- 小児:PCVs導入後の各莢膜型の変化

もう少しわかりやすくワクチン導入前の2010年度と2016年度の分離株について各血清型の動向を増減率として図-22に示した。PCV13タイプは血清型1を除いて明らかに減少している。1と7F型による発症例のワクチン接種歴を調べると,すべてPCV7接種者であり,1型がカバーされていなかったことによるものである。なお,血清型6Cは6Aと交差免疫を示すので減少傾向にある。

b) 成人由来株:

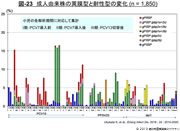

- 図-23

- 成人由来株の莢膜型と耐性型の変化

(n = 1,850)

成人におけるI期,II期、III期の各血清型と耐性菌の推移を図-23に示す。PCV7タイプは,gPRSPが優位であった血清型6B,14,19F,23Fを含めて激減している。この変化が成人IPD全体における経年的gPRSPの減少につながっている。一方,PCV13で追加された血清型では6Aは減少しているが,それ以外のタイプの減少は認められていない。成人由来株の特徴は,血清型3が常に15%の割合で認められることである。3型のコントロールのためには,成人へもPCV13の直接接種が必要と考えられる。しかもこのタイプにgPRSPが出現していることが将来的に問題であり,このメカニズムについては別に記したい。

PCV13タイプを除いた残りのPPSV23タイプでは10A,11A,12F,および22F, NVTでも同様に15A,23A,24,34,および35Bの割合が明らかに増加している。そしてNVTの15Aと35Bでは小児と同様にgPRSPの割合が増加している。

- 図-24

- 小児へのPCVs導入に対応する成人由来株の莢膜型の変化

図-24には,血清型の変化について2010年度を基準に2016年度にはどのような増減がみられたのかを示す。小児へ導入されたPCV7タイプはすべて減少傾向にあることが明らかであるが,PCV13で追加されたタイプは必ずしも明らかに減少しているわけではない。しかしそれに較べても注目されるのは,PCV13タイプを除くPPSV23タイプの動向である。特に10A,12F,および22Fは5%前後も増加している。NVTも6Cを除いて増加側にある。

成人IPDに対するPPSV23の予防効果は,ある地域に限局されたデータではなく全国規模のサーベイランスに基づいて正確な血清型データを一ヶ所に集め,さらにPCV13タイプとそれ以外とを厳密に区別しないと真の評価は不可能と思われる。

4) 莢膜3型菌

ここで血清型3の肺炎球菌について記しておきたい。

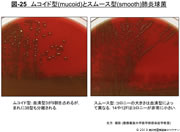

- 図-25

- ムコイド型(mucoid)とスムース型(smooth)肺炎球菌

成人では血清型3の肺炎球菌が持続して15%以上分離されることは先述したとおりである。 3型株は他の血清型株と異なり,図-25に示すように血液寒天培地上では粘調性の強い盛り上がったムコイド型と呼ばれる特徴的な大きいコロニーを形成する。このタイプは,小児では重症の中耳炎(ムコーズス中耳炎)を惹起することで知られるが,小児IPDからの分離頻度は非常に低い。ところが成人においてはその分離頻度は高く,しかも大葉性肺炎や膿胸等を惹起して急激に重症化する病原性の高いタイプである。しかし,不思議なことに化膿性髄膜炎を引き起こすことは極めてまれである。

成人と小児での3型菌の分離頻度が違う理由は定かではないが,次のようにも解釈できる。小児では気道が狭く上気道に侵入してコロナイズした3型菌は下気道へ落下して肺や血流中に侵入し難いのではないかと想像される。それに対し,成人では高齢になる程上気道や下気道の線毛細胞は剥離した状態となりその機能も低下し,上皮細胞のPAF(platelet activating factor)受容体に菌が付着しやすくなる。加えて菌のクリアランス機能も低下するため,特に粘調性のある莢膜を持つ3型菌を粘液に包んで排出(喀出)することが困難となり,菌は肺や血流中に侵入する機会が増すとも考えられる。特に呼吸器系ウイルス感染後の肺炎球菌による続発感染症は要注意である。